近几日,关于“网瘾”“网络游戏是‘精神鸦片’”的讨论重出江湖。

这个在20年前甚嚣尘上的话题在当时是无数孩子与家长之间无法弥合的矛盾。那时候,内地的互联网刚刚兴起,对世界充满好奇的青少年们瞬间被花样繁多的互联网“收编”。

viaWikipedia

过分沉迷于网络的虚拟与迷幻,容易让还未成熟的孩子们无法处理现实的经历,家长们的担心不无道理。

但20年后,在人手一台智能手机的时代,当互联网早已着着实实“入侵”所有人的现实,再讨论网瘾这个问题或许需要有新的观念和方法。

viapixabay

曾几何时,家长们把网络视为“洪水猛兽”,生怕孩子被它影响,毁了一生。不少家长为了帮孩子戒除网瘾,做出许多匪夷所思的事。但大家可能不知道的是,网瘾危害的观念的流行,离不开一部电视纪录片的影响。

今天,时间君为大家带来这部关于网瘾的纪录片。这可能是豆瓣上最特殊的的纪录片之一,因为它的播出,改变了中国数千万青少年的命运。

01

网瘾如同吸毒?

有人因为它自杀

10年前,在中央电视台12套《第一线》栏目首播后,这部纪录片成功的将“网瘾是一种精神疾病”的概念传播到了家家户户,并开启了网瘾治疗的“风潮”,这便是耗时两年跟踪拍摄而成的电视专题片《战网瘾·战网魔》。

现如今,电子竞技已被列为国家承认的体育项目,参加相关比赛的运动员们可以身披国旗,为国争光。

可十年前,网络游戏却还被无数家长视为洪水猛兽,被形容为“电子海洛因”,“网瘾”更是被列为了精神疾病。

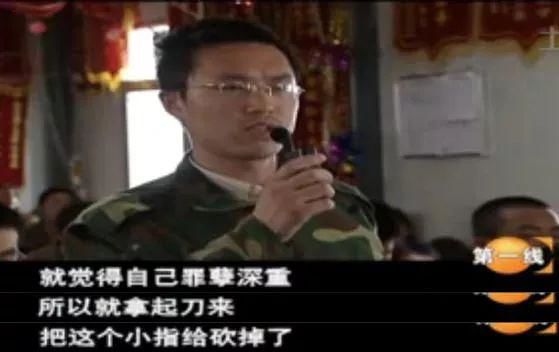

在《战网瘾·战网魔》中,正在山东省临沂市第四人民医院接受网戒治疗的一位“患者”表示为了戒断网瘾,砍掉过自己的手指。

甚至还有人说受到游戏的蛊惑,尝试过自杀。

而他们大多都是年纪较大的少年或者已经成年的人,其中甚至还有几位已经硕士毕业的高材生。但在镜头中,他们却仿佛犯人一般,穿着整齐划一的迷彩服,一个个低着头,满脸忏悔的表情,如同认罪伏法。

与此同时,旁边的家长更是在一旁说着是游戏把他们的孩子从天才变成了魔鬼。

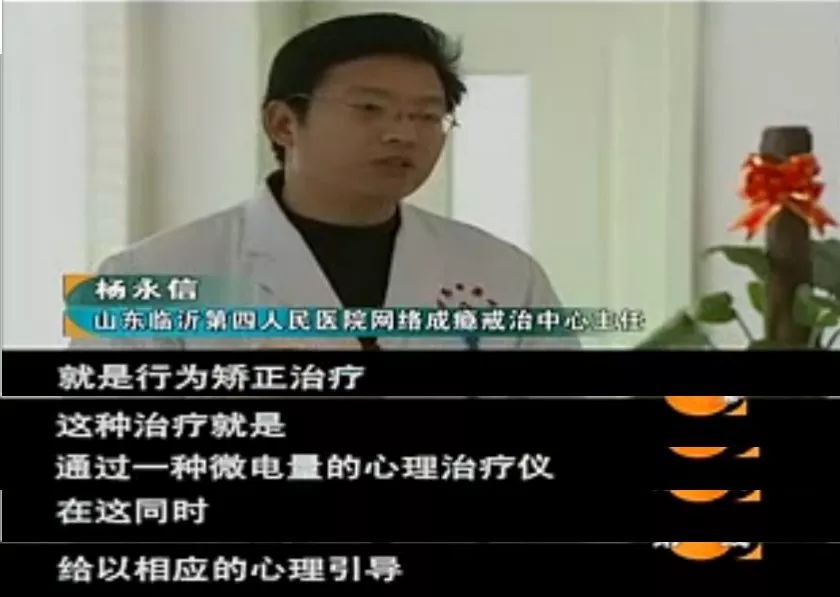

而在极力渲染网瘾的危害之后,杨永信以一种救世主的姿态出现了人们眼前。响起的旁白这样说道:“网络游戏将这些孩子变成了魔鬼,而杨的工作则是将这些魔鬼再转变成人。”

为了塑造杨永信对抗网络毒品的救世主形象,纪录片中多次展现了其神乎其技的网瘾治疗效果。杨永信成为了无数家长眼中的神,有些家长在孩子“治愈”后跪下感谢杨永信,而有的家长为了让孩子听话的来看病,甚至亲手给孩子下了12片的安眠药。

在第7集中,主人公武旭影就是被父母绑架来到网戒中心的。武旭影的父母说女儿上网成瘾,性情暴烈,而武旭影的表现似乎也非常符合父母对她的描述,大喊大叫,掌掴父亲,甚至父亲的脸上还斑驳着女儿咬他的牙印。

之后,武旭影被其他在院治疗的“网瘾患者”们抬进了13号诊疗室进行“检查”。

40多分钟后,走出13号室的武旭影发生了翻天覆地的变化,方才还追打父亲的她温顺的走到父母身边,向父母鞠躬道歉,并拥抱了自己的父母。武旭影的母亲对女儿的改变惊喜万分,连说“我以为是在做梦”。

然而这立竿见影的效果究竟是怎么来的呢?杨永信是这样解释自己的治疗手段的:

而在整部纪录片中,并没有任何镜头来展现“网瘾患者”们的治疗过程。只有在第二集中一闪而过了一个被五花大绑在床上不断挣扎着的少女,和一台标示着“电休克”的治疗仪。

可能大家并不是很了解电休克究竟是什么,电休克又称作电痉挛,在早期,它用来治疗癫痫和精神分裂症,改良后用于重度抑郁患者。直白来讲,就是电击。

由于如此疯狂和魔幻的情节,现在,这部纪录片被网友戏称是“21世纪最邪典纪录片”。

02

网戒中心的13号室

是中国的“奥斯维辛”

以上内容是纪录片所给我们展现的,然而在纪录片之后,还存着更多被光鲜遮盖、被刻意隐藏的事实。

2009年,柴静的一档节目《网瘾之戒》再次走进山东省临沂市网戒中心,这已经是该中心成立的第三年,在这次的节目中,我们得以看到杨永信具体治疗网瘾患者的过程:

一天,一个面带笑容的少年被爸爸带到了杨永信的诊疗中心,一开始他还无所谓的调侃杨永信“羊叫兽”的称号,杨永信也一脸慈祥的笑着。

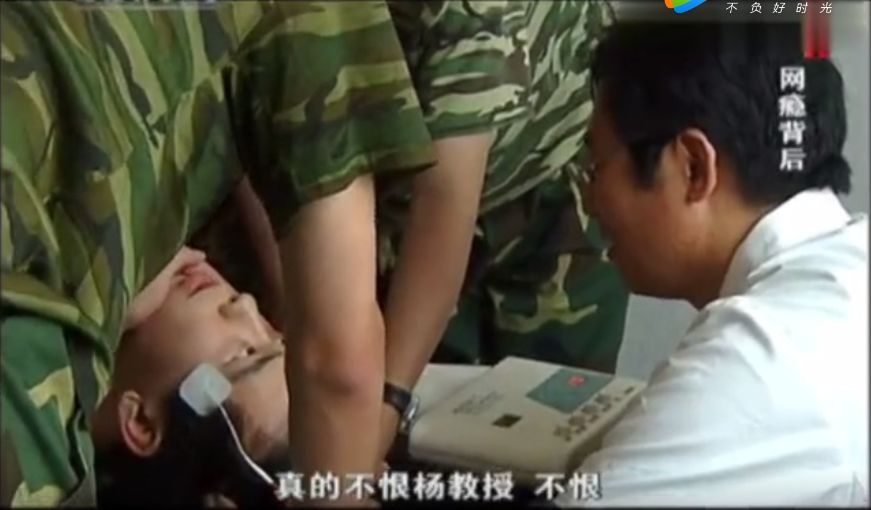

直到他被一群正在接受治疗的“网瘾患者”拖进了13号室,抬上看那张电击床。他的手脚都被死死摁住,嘴里也被蒙上一块布。

之后,杨永信便开始了他所谓的醒脑治疗,他把仪器的两端放在少年的太阳穴上,开始了长达四十多分钟的电击,期间少年不断挣扎却只能发出“呜呜呜”的惨叫。

于此同时,杨永信开始对少年进行言语洗脑,并逼迫少年“自愿”入院接受治疗。

甚至到最后还不忘问少年恨不恨杨教授,少年仰着头,麻木的说“不恨……”

没有经历过电击的或许无法懂得这样的痛苦,在杨永信网戒中心接受治疗过的人是这样形容的:

“

就是剧烈的疼痛,然后抽搐。像是那种特别高频率震动的小锤子一下下打着我的太阳穴,痛不欲生。

而对于一些不顺从的患者,杨永信还会对他们进行额外的治疗。

根据目睹过杨永信特殊“专场”的孩子的自述,曾经有网戒中心里有个叫小卫的少年,因不堪忍受杨永信的折磨而企图跳楼自杀,失败后被“盟友”们拖进了13号室。杨永信把第一台仪器的针扎进小卫两边的太阳穴里,第二台仪器的针扎在脸和下巴上,左手上一根扎在了手心靠后的肉垫上,另一根则是直接扎进了中指的指缝里……小卫的嘴里还被塞上了人字形的橡胶呼吸管,那是为了防止有人承受不了,有意或无意地咬舌。当两台机器被同时打开,小卫不停的抽搐,太阳穴两边流下了鲜血……

在电影《发条橙》中,主人公Alex是个杀人犯,为了减刑,他自愿成为监狱正在实验的“厌恶疗法”试验品。

期间,医生给他吃了各中会让人产生痛苦的药物,并在药效发挥时强迫他观看大量的色情、暴力影片,这一疗法的目的很简单,就是为了通过痛苦让实验者建立对色情与暴力的条件反射,让试验者远离色情与暴力。

最后,Alex在治疗下变成了一个打不还口,骂不还手的人,被释放出狱,成为了被改造成功的对社会有用的人。

电影和真实在时空中发生了微妙的重合。当柴静采访网戒中心采访一位接受治疗的女孩时,女孩一边流泪却还在说着“我愿意待在这儿。”

是不是就像被上了发条的橙子?

可就是这堪称刑法的疗法却被杨永信却声称绝对安全,对18岁以下孩子也可以使用。

但我们要知道,电击疗法对人的脑神经认知会造成不可逆的伤害,在临床,对于老人儿童、以及心肺、肝肾功能较差的患者慎用,实施时还需要全麻和吸氧。

可据柴静的调查,杨永信之前使用的治疗仪器甚至连生产许可证都没有。

靠着这无往不利的法宝,杨永信收治了越来越的“病患”,不只是“网瘾患者”,同性恋、烟瘾、自闭症,只要是家长想治的,在这里都可以被治疗,而且治愈率高达96%。

在杨永信的网戒中心里,那些接受治疗的孩子被称作“盟友”,染上网瘾等行为被称作“走偏”,而改造成功的孩子则被称为“精品”。

同样也是2009年,美国《科学》杂志报道了杨永信和他的网戒中心,用“最臭名昭著”加以形容,在国际上引起了极大的反响,在国内外舆论的压力下,临沂市网戒中心的电击疗法被卫生部叫停。

可你以为一切就真的结束了么?

2009年8月,广西南宁少年邓森山,在参加某“戒断网瘾”的训练营时被殴打致死;

2010年,一名乌鲁木齐17岁少女因逃避戒网瘾,试图逃跑,坠楼身亡。

2014年,19岁的问题少女小灵在郑州博强学校,一所所谓的问题少年矫正学校被罚“前倒后倒”,加训两个多小时候后死亡。

2017年,豫章学院因体罚、囚禁学生被关停,江西女孩儿小静却被转送到南昌阳光学校,身体不适却被教官拒绝送医,最终病情发展为晚期淋巴癌。

甚至就在今年,就在上个月,还有人在网上发布了一段来自早应该被叫停的临沂市网戒中心那个恐怖的13号室的惨叫。

伤害停止了么?没有。

伤害停止过么?从没有。

03

需要治疗的

是孩子还是家长?

家长总是希望自己孩子懂事、听话,甚至将孩子当做自己的附属品,有一位法学硕士,只是因为想继续深造,而不是听从父母的话回家找工作结婚,就被父母送去了杨永信的网戒中心,他们以为,用暴力就能够让孩子驯服。

在中国,一些家长仍坚信“棍棒之下出孝子”,认为让孩子吃点皮肉之苦没什么,可殊不知,纵使这些生理上的伤害会复原,可孩子的心理的创伤却是不可磨灭的。

那些从临沂市网戒中心走出来的“盟友”,直到现在还有人需要靠药物维持生活。

氯硝西泮又名氯安定,用来治疗癫痫、焦虑和失眠

其中较为严重的一位更是被诊断是PTSD加重度双相障碍,由于情绪不稳定一度自残,伤到了腿部的组织,医生预计修养需要半年还会留下伤残,而最为讽刺的是这位盟友曾经是网戒中心的“精品”,在首都有房,月薪数10K,有美满的家庭,但,那又怎样呢?心里的创伤不是用物质就能弥补的。

我们以前曾经谈到过童年经历奠定人生底色,而原生家庭则直接决定了我们人生的出发点,父母是孩子的第一任老师。

柴静在《网瘾之戒》的节目最后,对那些把孩子送去网戒中心的家长们做了这样一个要求:“曾经对孩子使用过暴力,因为自己太忙而不顾及孩子的,常用言语刺伤过孩子的,不懂得怎么跟孩子沟通的,请举手。”

镜头中,几乎所有的家长都举起了手,他们并没有觉得自己有错。

面对这样的家长,究竟该被治疗的是谁呢?

日本作家伊坂幸太郎说:“一想到为人父母居然不用经过考试,就觉得真是太可怕了。”

最可怕的话,就是那句“我都是为了孩子好”。因为这句话,仿佛那些冷漠、暴力、伤害,就都是对的。

最可怕的事,就是家长们始终认为自己是权威。因为生你养你,仿佛父母的意志、想法,你就要顺从。

在中国,相当一部分父母都把自己的期望强加在孩子身上,认为孩子是自己的一部分,对自己要绝对的服从。可这样的教育观念从一开始就是错的,孩子一旦脱离母体就是独立的个体,没有人可以左右他们的意志,父母在家庭中的权威更不是依靠暴力就能够树立的。

心理学专家赵嘉路认为,父母要想在家中树立权威形象,需要孩子自觉的认同父母,比如妈妈很漂亮或很有气质,能解决各种让人烦恼的事儿等,爸爸很高大胆子很大,没有不知道的事儿,擅长运动受人尊重等等。

只有孩子从小仰慕父母,同时还能感受到父母对自己的爱,这两种感受结合在一起,让孩子自觉的认同父母,接受父母制定的规则,而不是像杨永信通过伤害孩子的身体和瓦解孩子的心理来巩固自己的领导地位。

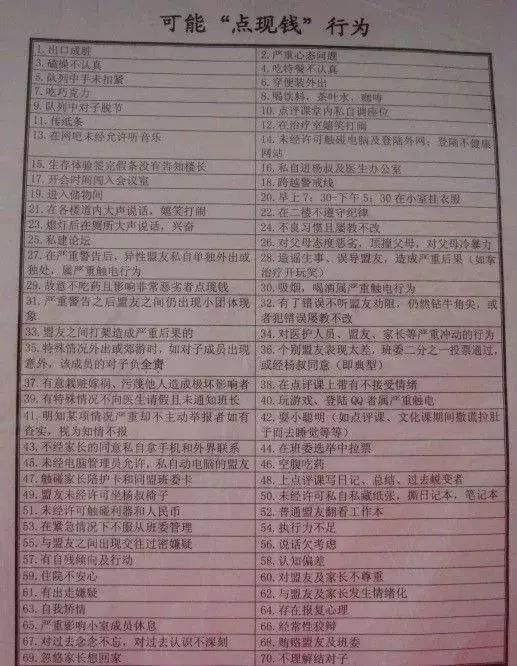

杨永信制定的86条规则,被称为“点现钱”,一旦违反就要被拖去电击,他还给学生划分阶级,等级高的,挨电的次数少,甚至可以决定等级低的人要不要挨电击;等级低的,通过举报他人的方式,也可以让自己尽量少挨电击。

身为儿女,我们或许不能选择自己的父母,不能决定自己出生的家庭,可我们却可以选择勇敢的面对自己,面对自己的过去。原生家庭造成的创伤并不是不可修复的,虽然那些留在童年里的阴影我们无法回到过去彻底改变,却可以在长大之后的漫长时间里以更加成熟的自己去和苦难和解。

-专栏推荐-